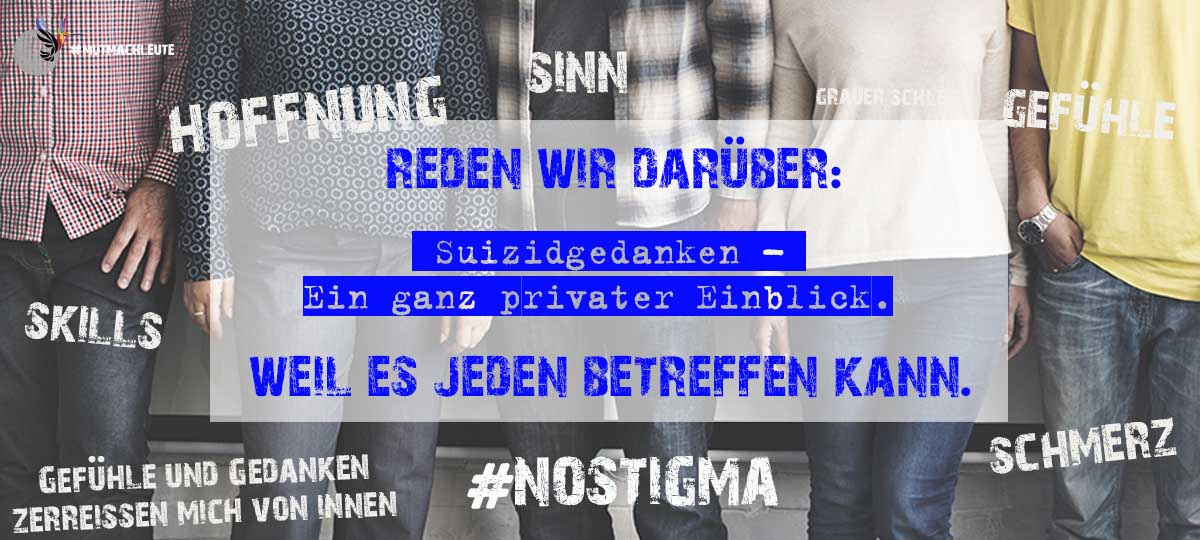

Suizidgedanken – Ein ganz privater Einblick. Ein Gastbeitrag von Madeline Albers.

Suizidgedanken – Ein ganz privater Einblick.

Ein Gastbeitrag von Madeline Albers.

Wenn – besonders im öffentlichen Diskurs – über Depressionen gesprochen wird, dann darf ein bestimmtes Thema nicht ausgeklammert werden: Suizidalität. Nicht jeder Depressive leidet unter Suizidgedanken und nicht jeder Suizid ist Folge einer depressiven Erkrankung. Dennoch: Selbstmordgedanken gehören zu einem möglichen Symptom der Depression. Auch darüber muss gesprochen werden. Ein sehr ehrlicher Text über die Gedanken, die niemand haben will.

Die dunklen Gedanken

Ich leide seit Jahren immer mal wieder unter Suizidgedanken. Mal mehr, mal weniger. Und um ehrlich zu sein: Dass ich diesen Text zu diesem Zeitpunkt schreibe, ist ein angewandter Skill. Skills sind Hilfsmittel, um mit hohen Spannungszuständen umzugehen und die Anspannung so gut es geht zu minimieren. Das können z.B. eine eiskalte Dusche, ein Stein im Schuh oder bestimmte Düfte sein. Ich habe unter anderem gelernt, das Schreiben als eine Hilfe zur Spannungsreduktion zu benutzen. Das funktioniert nicht immer, aber sicher immer öfter. Zudem stellt es für mich eine Möglichkeit dar, Sinn zu schaffen. Wenn ich Selbstmordgedanken habe, dann habe ich kaum noch Hoffnung und sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben – das Schreiben gibt mir Sinn, wenn auch an anderer Stelle.

Suizidgedanken – wie fühlt sich das an?

Ganz egal, was ich schreibe – kein Wort könnte je das beschreiben, was ich in solchen Momenten fühle. Niemals. Und doch ist es wichtig, einen Eindruck zu geben, der dem möglichst nahe kommt. Um aufzuklären, zu sensibilisieren und zu zeigen, dass der Selbstmord kein egozentrischer Akt ist. Und um in dieser Hinsicht mal eines klar zu stellen: Wenn sich ein lieber Mensch suizidiert, dann haben wir das Recht, wütend zu sein. Wir dürfen traurig sein und wir dürfen verdammt noch mal unglaublich sauer darüber sein, dass uns ein Mensch allein gelassen hat, der uns doch so viel bedeutet hat. All das sind Gefühle, die ihre Berechtigung haben.

Bei Schuldzuweisungen sieht das, aus meiner persönlichen Sicht, hingegen anders aus. Es gibt keinen Menschen, der sich selbst aus egoistischen Gründen das Leben nimmt – denn Egoismus endet an der Stelle, an dem auch das Leben sein Ende hat. Was jeder verstehen muss: Der Suizid ist ein Akt, dem Gefühle vorausgehen, die so heftig sind, dass derjenige sie nicht mehr ertragen konnte. Es spielt keine Rolle, wie viele Freunde und Familienangehörige präsent sind und wie viele von ihnen man alleine zurück lässt. Zumindest nicht aus Sicht der Person, die seinem Leben aktiv ein Ende setzt. Niemand bringt sich um, um seinen Liebsten wehzutun. Es ist Ausdruck größter Verzweiflung, dem eigenen Leben nicht mehr standhalten zu können.

Ich kann keine allgemeingültigen Aussagen über die Gefühle treffen, die ein Mensch mit Suizidgedanken hat. Ich kann jedoch sehr wohl über meine Gefühle in einer solchen Situation sprechen. Und nicht, dass wir uns da falsch verstehen: Das mache ich nicht gerne. Wahrscheinlich ist das der privateste Einblick, den ich überhaupt von mir geben kann. Doch neben der Tatsache, dass die Aufklärungsarbeit auch hier enttabuisieren muss, sehe ich auch, dass es hilft, den Worten manchmal freien Lauf zu lassen.

Ein ganz privater Einblick in meine Gefühlswelt

Hoffnung bedeutet für mich, irgendetwas in der Zukunft zu sehen, für das es sich lohnt, weiterzumachen. Den Kampf gegen die Depression aufzunehmen und Gefühle, die ich nicht haben will und die doch präsent sind, auszuhalten. Hoffnungslosigkeit ist für mich das schlimmste Gefühl, das es gibt. Ich vertraue weder mir noch dem Schicksal. Ich fühle mich hilf- und machtlos. Ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben.

Andere Gefühle gesellen sich dazu: Trauer, Wut, Verzweiflung, Angst. Die Mischung führt dazu, dass sich meine Kehle zuschnürt. Ich habe dauerhaft das Gefühl, als würde sich eine Schnur immer enger ziehen und der Kloß im Hals immer dicker werden. Das verfärbt jeden Moment meiner Gegenwart und ich denke nur noch daran, dass ich diesen Zustand nicht mehr aushalten kann. Und wenn das Leben für mich bereit hält, immer wieder mit solchen Gefühlen konfrontiert zu werden, dann fühle ich mich nicht stark genug für diese Herausforderung. Diese Gefühle und Gedanken zerreißen mich von innen, als würde sich ein Parasit durch alles fressen, was ich bin. Ich winde mich, als würde ich mit den stärksten Krämpfen nur noch darauf warten, dass es endlich vorbei ist. Diese Krämpfe stellen einen innerlichen Schmerz dar, der nicht sichtbar ist. Wenn ich mich in diesem Zustand befinde, dann gibt es keine Gedanken an mögliche Hinterbliebene oder an Personen, die ich mit dem Freitod schaden oder verletzen würde. Es geht nur noch darum, den Schmerz nicht mehr spüren zu müssen. Es geht nicht mehr darum, warum es so ist wie es ist. Es geht darum, dass es aufhört, so zu sein. Es soll einfach nur aufhören.

Ich habe die Diagnosen rezidivierende depressive Störung und Dysthymie bekommen. Die Dysthymie ist eine über Jahre lang gedrückte Stimmung. Das bedeutet für mich, dass ich akzeptieren muss, dass ich immer dazu neigen werden, in depressive Verhaltensweisen oder Gedanken zu verfallen. Und das bedeutet auch, dass ich keine wirklichen Erholungsphasen habe. Über alles legt sich eine Art graue Schleier. All das habe ich akzeptiert. Ich merke selbst, auch ohne die dazugehörigen Diagnosen, dass es etwas gibt, das mich immer wieder überwältigt, ohne dass ich direkten Einfluss darauf habe. Ich könnte damit leben, wenn ich die Auswirkungen soweit in Schach halten könnte, dass ich einen Umgang damit finde. In Momenten, in denen ich an den Freitod denke, habe ich das Gefühl, dass ich dem nicht mehr standhalten kann. Ich fühle mich so hilflos, dass mir das Ende besser vorkommt, als erneut dagegen anzugehen. Auf der anderen Seite habe ich unglaubliche Angst vor dem Danach. Und auch davor, eine Zeit zu verpassen, in der es mir doch noch dauerhaft besser gehen kann.

Wie so eine Situation aussieht? Ich weiß von meiner ehemaligen Mitbewohnerin, dass sie Angst hatte, sie würde mich nicht mehr lebend aus meinem Zimmer kommen sehen. Als ich das erfahren habe, war ich schockiert. Nicht darüber, dass sie diese Möglichkeit in Betracht zog – sondern darüber, dass die Situation so extrem war, dass sie als Außenstehende eine wirkliche Angst davor entwickeln konnte. Im Nachhinein tut es mir furchtbar leid, sie in eine solche Situation gebracht zu haben – andererseits wüsste ich auch nicht, wie ich sie davor hätte bewahren können. Denn ich war nicht mehr Herr meiner Sinne, so dass ich darauf keinen großen Einfluss mehr gehabt hätte. Oftmals beginnt es schon beim Aufwachen. Vielleicht habe ich schlecht geträumt, vielleicht wache ich auch einfach so schon zittrig auf. Das Zittern ist Ausdruck einer immensen Anspannung, die ich in jeder Pore meines Körpers spüre. Sowohl das Atmen als auch das Schlucken fällt mir unglaublich schwer. Wenn ich bereits mit diesen Gefühlen aufwache, dann schaffe ich es nicht mehr, mir bewusst zu machen, was ich bereits alles geschafft habe. Der einzige Gedanke ist: Ich halte den momentanen Zustand nicht aus. Der Druck ist so groß, dass ich das Bedürfnis habe, mich selbst zu verletzen. Das ist der alternative Weg, den ich sehe, wenn ich Schlimmeres verhindern will. Oftmals schaffe ich es, beruhigende Medikamente zu nehmen. Sie machen mich müde und schalten meinen Kopf und meine Gedanken ab. Es gab jedoch auch Momente, in denen ich das nicht mehr geschafft habe. Aus ihnen resultierten unschöne Narben, für die ich mich lange Zeit geschämt habe. Inzwischen bin ich seit langer Zeit frei von selbstverletzendem Verhalten, jedoch nicht von Suizidgedanken, die mich immer mal wieder besuchen kommen.

Gründe für die suizidale Handlung

Die Gründe für den Suizid einer bestimmten Person sind, zumindest im öffentlichen Diskurs, vollkommen irrelevant. Denn wozu führt es, wenn wir von den Gründen von Robert Enke († 10. November 2009) oder Chester Bennington († 20. Juli 2017) erfahren? Wir fangen an, zu vergleichen. Vergleiche machen keinen Sinn, wenn wir das Innenleben einer Person und deren individuellen Leidensdruck nicht kennen. Psychische Erkrankungen sind so individuell, dass sich keine Vergleiche ziehen und somit auch keine allgemeingültigen Aussagen treffen lassen. Ich finde es deshalb nur sinnvoll, über mögliche Ursachen zu sprechen – niemals jedoch die individuellen Gründe in der Öffentlichkeit und im Rahmen der Aufklärungsarbeit zu thematisieren. Deshalb werde ich auch niemals öffentlich meine persönlichen Gründe sowohl für die Depression als auch für das Entstehen von Suizidgedanken zum Thema machen.

Was will ich eigentlich damit sagen

Ich rate jedem dazu, der unter Suizidgedanken leidet, sich professionelle Hilfe zu holen. Ein erster Schritt könnte sein, zu seinem Hausarzt zu gehen und die Problematik offen anzusprechen. Es gibt viele Therapiemöglichkeiten, um Depressionen und Suizidgedanken zu behandeln und zu bekämpfen. Niemand steht dem komplett allein entgegen. In dieser Tatsache zeigt sich nur leider das Paradoxe der Erkrankung: Niemand würde einem Menschen mit Beinbruch sagen, er solle ins Laufen kommen, dann würde das schon werden. Man würde ihm raten, sich zu schonen, sein Bein hochzulegen und sich auszuruhen, bevor er wieder langsam beginnt, das Bein zu belasten. Einem depressiven Menschen, der antriebslos ist und Probleme hat, aktiv zu sein, kann man nicht sagen: „Okay, ruh‘ dich erst mal aus, bis es dir besser geht.“ Depressive Menschen sind gezwungen, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Antriebslosigkeit muss mit Antrieb bekämpft werden. Das klingt widersprüchlich – und das ist es auch. Doch es ist in der Regel nicht damit getan zu sagen: „Die Zeit heilt alle Wunden!“ Genau das dachte ich, kurz bevor ich mein Studium abbrechen musste. Als ich meine erste 5,0 kassierte, weil ich meine Hausarbeit nicht geschrieben und abgegeben hatte, war ich gezwungen einzusehen, dass die Zeit eben nichts heilt, so lange ich nicht unterstützend aktiv werde. Erst, als ich zu meiner Ärztin gegangen bin, wurde eine Veränderung in Gang gesetzt.

Zudem möchte ich zeigen, dass das ein Thema ist, für das man sich nicht schämen darf. Ich finde es unglaublich traurig, dass die Depression immer noch ein Thema ist, das oftmals mit Schwäche in Zusammenhang gebracht wird. Ich habe in den letzten drei Jahren einige Menschen kennengelernt, die mir sagten, dass es ihnen nicht gut geht. Doch es war ihnen unangenehm, was Angehörige, Freunde, Arbeitskollegen oder Schulkameraden denken würden, wenn sie sich therapeutisch behandeln ließen. Die Depression ist aber leider eine Erkrankung, die auch tödlich verlaufen kann. Hiervor ein Tabu zu setzen, ist das Gefährlichste, was Betroffenen passieren kann – denn viele trauen sich nicht – wie diese Beispiele zeigen – aktiv zu werden, wenn andere davon Wind bekommen könnten.

Egal, was noch passiert: Die beste Entscheidung meines Lebens war, mich in Therapie zu begeben und meine Probleme aktiv und reflektiert anzugehen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute nicht mehr am Leben. Wenn das nur einem Menschen zeigen könnte, dass es sich lohnt, aktiv zu werden und sich nicht für Gefühle und Gedanken zu schämen – dann hätte ich schon viel erreicht.

Madeline hat bei den #Mutmachleuten bereits einen Betroffenenbeitrag zum Thema Dysthymie (Psychische Erkrankungen lassen sich nicht „zerschweigen“ – das macht sie nur mächtiger!) verfasst. Auf ihrem Blog Learning to live schreibt sie über Depressionen.